Каждое «да» и «нет» — как молния по всему мозгу: нейробиологи составили полную карту принятия решений

NewsMaker139 мышей, 600 000 нейронов в одной симуляции.

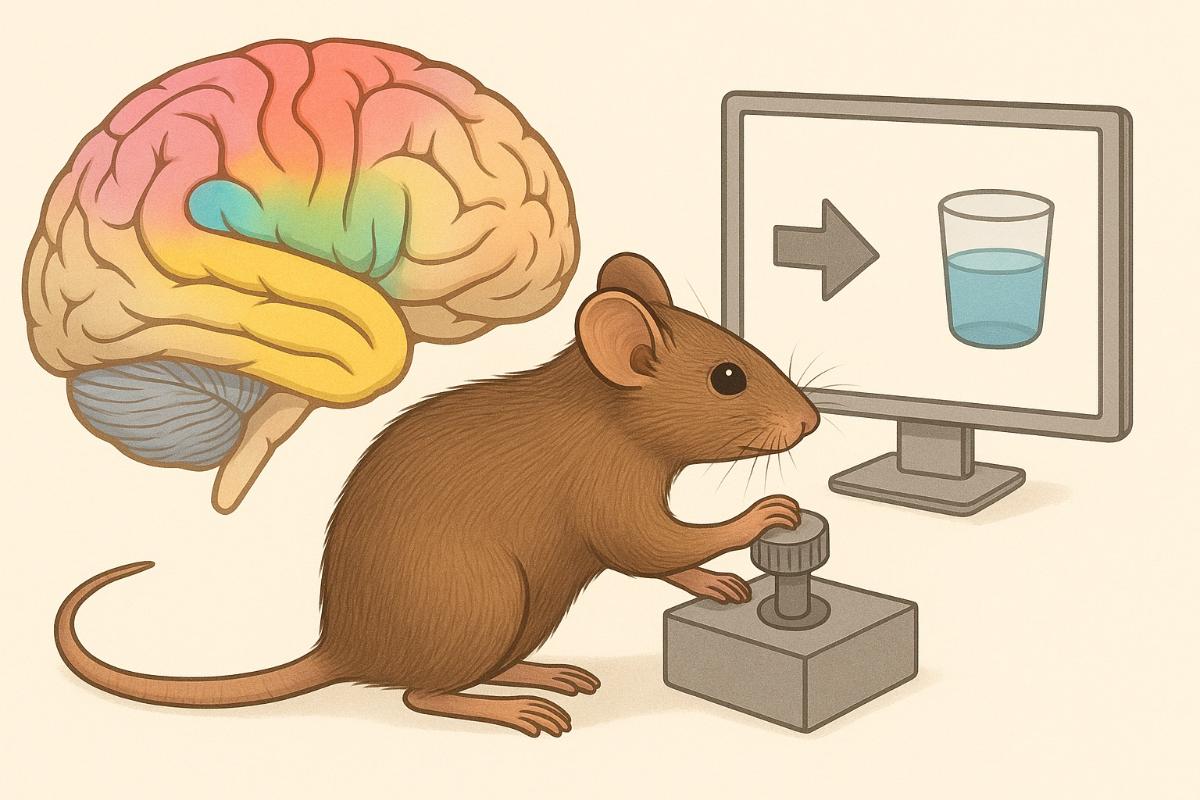

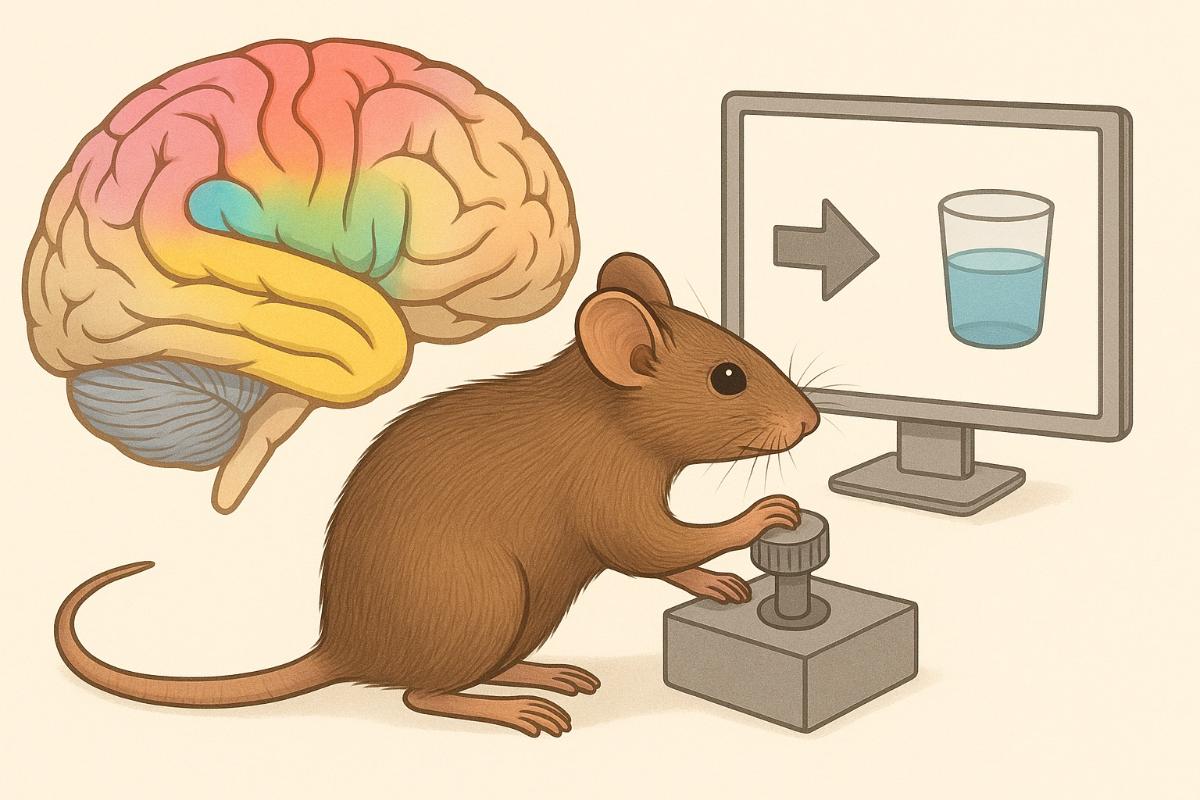

Учёные впервые составили подробную карту того, как мозг млекопитающего принимает решения — на уровне отдельных нейронов и сразу по всей нервной системе. Эксперименты проводили на мышах, которым предлагали крутить маленькие колёсики: поворот позволял перемещать изображение на экране и получать награду в виде сладкой воды.

Такой подход дал возможность проследить, как в момент выбора активируются разные зоны мозга. Когда картинка на экране была яркой, животное легко ориентировалось на зрительный сигнал, а если она едва различалась — опиралось на прошлый опыт. Это позволило исследователям изучить не только реакцию на очевидный стимул, но и роль ожиданий, влияющих на принятие решений.

Ранее большинство работ ограничивалось наблюдением за небольшими группами клеток в отдельных участках мозга. Однако, как подчёркивает профессор Принстонского университета Илана Уиттен, в повседневной жизни мозг постоянно делает выбор, и в этом задействованы многочисленные области, а не одна-две, как считалось раньше.

Исследование стало возможным благодаря Международной лаборатории мозга (International Brain Laboratory, IBL) — консорциуму из 22 научных центров . Используя единые протоколы и методики, учёные объединили результаты сотен экспериментов и получили массив данных , охватывающий более 600 тысяч нейронов в 279 областях у 139 животных. Это первый случай, когда удалось проследить поведение с такой детализацией сразу по всему мозгу.

Один из участников проекта, Алехандро Пан Васкес, отметил, что столь масштабное сотрудничество потребовало серьёзных организационных решений. Нужно было согласовать условия опытов, стандарты записи и методы анализа, чтобы данные разных лабораторий можно было объединить в единую базу. Координацию вели три группы Принстона под руководством Уиттен, Татьяны Энгель и Джонатана Пиллоу. Они задали параметры экспериментов, систему контроля качества и общие инструменты обработки данных.

Записи нейронной активности делались с помощью высокоплотных электродов , которые позволяли одновременно отслеживать работу сотен клеток в разных зонах. Каждая лаборатория концентрировалась на своём участке, а в сумме удалось охватить почти весь мозг.

Полученная карта показала, что процесс выбора распределён куда шире, чем предполагалось. Следы активности нашли даже в областях, которые раньше считались задействованными лишь в движении, а не в когнитивных функциях. По словам Уиттен, это один из главных выводов: решения формируются за счёт взаимодействия многих зон, включая те, которые раньше не связывали с этой задачей.

Авторы подчёркивают: собранный массив данных — уникальный ресурс для всей нейронауки. Он не только описывает, какие регионы мозга участвуют в поведении, но и служит основой для дальнейших исследований. В публикации подробно указано, как устроен набор данных и какие перспективы он открывает для других групп.

Энгель добавила, что эта карта — не финальная точка, а начало. Опыт IBL показывает, что международное сотрудничество способно продвигать науку туда, куда отдельная лаборатория в одиночку не дошла бы.

Учёные впервые составили подробную карту того, как мозг млекопитающего принимает решения — на уровне отдельных нейронов и сразу по всей нервной системе. Эксперименты проводили на мышах, которым предлагали крутить маленькие колёсики: поворот позволял перемещать изображение на экране и получать награду в виде сладкой воды.

Такой подход дал возможность проследить, как в момент выбора активируются разные зоны мозга. Когда картинка на экране была яркой, животное легко ориентировалось на зрительный сигнал, а если она едва различалась — опиралось на прошлый опыт. Это позволило исследователям изучить не только реакцию на очевидный стимул, но и роль ожиданий, влияющих на принятие решений.

Ранее большинство работ ограничивалось наблюдением за небольшими группами клеток в отдельных участках мозга. Однако, как подчёркивает профессор Принстонского университета Илана Уиттен, в повседневной жизни мозг постоянно делает выбор, и в этом задействованы многочисленные области, а не одна-две, как считалось раньше.

Исследование стало возможным благодаря Международной лаборатории мозга (International Brain Laboratory, IBL) — консорциуму из 22 научных центров . Используя единые протоколы и методики, учёные объединили результаты сотен экспериментов и получили массив данных , охватывающий более 600 тысяч нейронов в 279 областях у 139 животных. Это первый случай, когда удалось проследить поведение с такой детализацией сразу по всему мозгу.

Один из участников проекта, Алехандро Пан Васкес, отметил, что столь масштабное сотрудничество потребовало серьёзных организационных решений. Нужно было согласовать условия опытов, стандарты записи и методы анализа, чтобы данные разных лабораторий можно было объединить в единую базу. Координацию вели три группы Принстона под руководством Уиттен, Татьяны Энгель и Джонатана Пиллоу. Они задали параметры экспериментов, систему контроля качества и общие инструменты обработки данных.

Записи нейронной активности делались с помощью высокоплотных электродов , которые позволяли одновременно отслеживать работу сотен клеток в разных зонах. Каждая лаборатория концентрировалась на своём участке, а в сумме удалось охватить почти весь мозг.

Полученная карта показала, что процесс выбора распределён куда шире, чем предполагалось. Следы активности нашли даже в областях, которые раньше считались задействованными лишь в движении, а не в когнитивных функциях. По словам Уиттен, это один из главных выводов: решения формируются за счёт взаимодействия многих зон, включая те, которые раньше не связывали с этой задачей.

Авторы подчёркивают: собранный массив данных — уникальный ресурс для всей нейронауки. Он не только описывает, какие регионы мозга участвуют в поведении, но и служит основой для дальнейших исследований. В публикации подробно указано, как устроен набор данных и какие перспективы он открывает для других групп.

Энгель добавила, что эта карта — не финальная точка, а начало. Опыт IBL показывает, что международное сотрудничество способно продвигать науку туда, куда отдельная лаборатория в одиночку не дошла бы.