Юпитер дует на восток, Уран — на запад. Учёные нашли единое объяснение противоположных ветров на гигантских планетах

NewsMakerГолландцы упростили планетарную климатологию до одной модели.

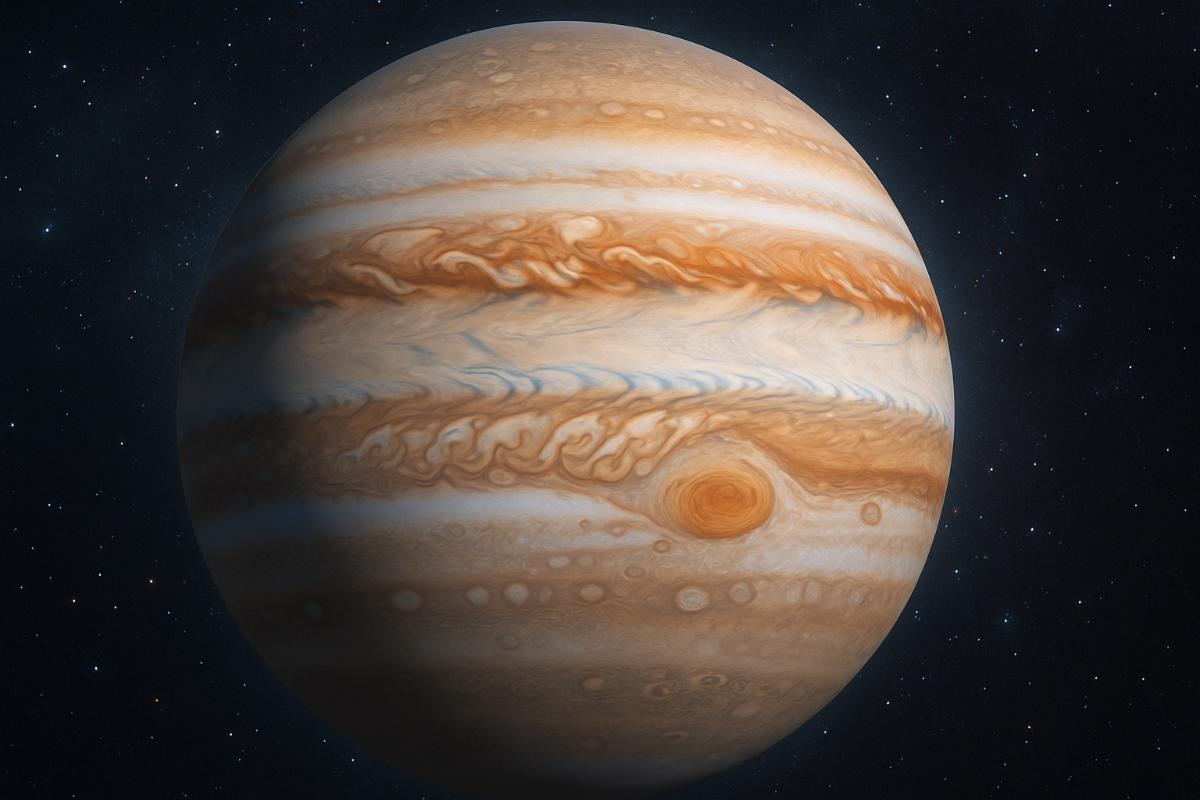

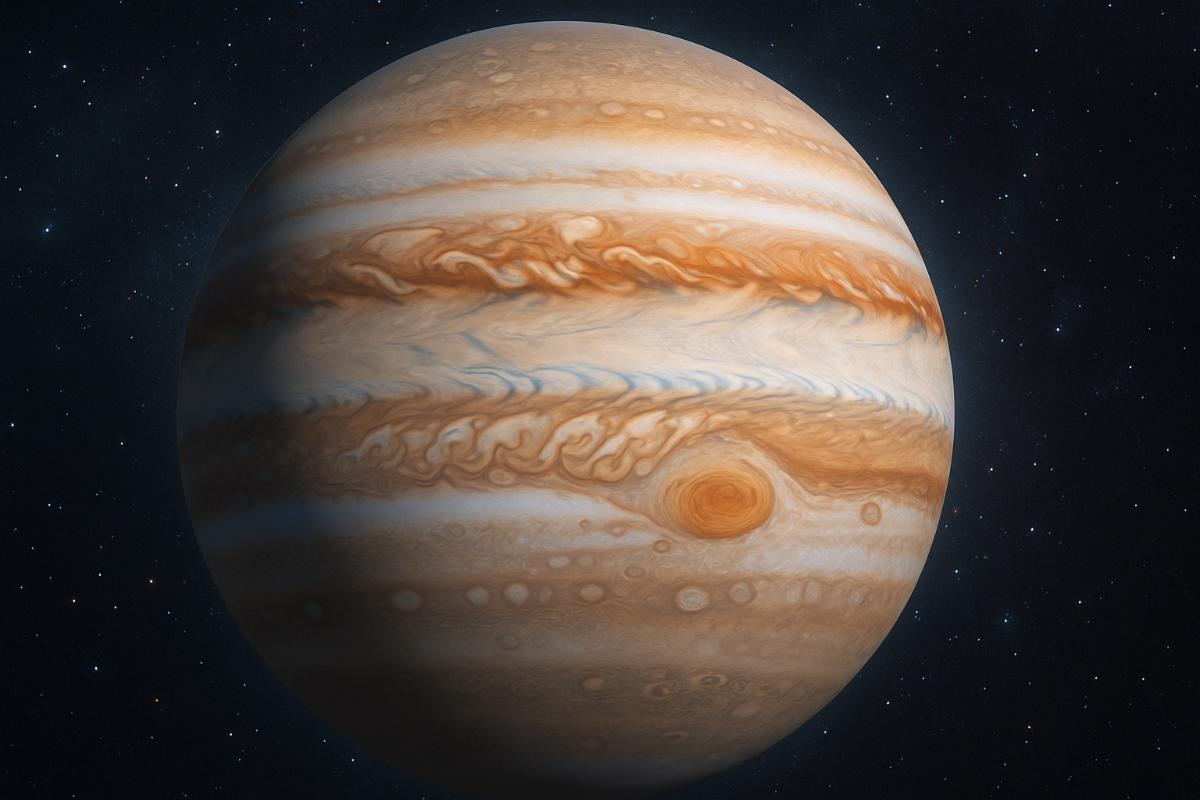

Долгое время считалось, что мощные струйные течения, бушующие в атмосферах гигантских планет, подчиняются разным физическим законам. На Юпитере и Сатурне они дуют на восток, то есть в том же направлении, что и вращение планеты, а на Уране и Нептуне — наоборот, на запад. Почему при схожих условиях — быстрой ротации, слабом солнечном обогреве и внутреннем тепловом излучении — эти ветры ведут себя противоположно, оставалось неясно десятилетиями. Теперь исследователи из Нидерландской школы астрономии предложили простое и, как они считают, универсальное объяснение : всем четырём планетам управляет один и тот же механизм, а разница в поведении определяется всего одним параметром — глубиной атмосферы.

Команда под руководством Карен Дуэр-Милнер построила новую модель, основанную на динамике конвекции — восходящих и нисходящих потоков тепла, поднимающихся из недр планет. Этот процесс сравним с кипящей водой: горячие слои поднимаются, холодные опускаются, образуя замкнутые ячейки. Но на гигантских планетах вращение происходит столь быстро, что эти вертикальные потоки не успевают просто циркулировать — они закручиваются и вытягиваются вдоль широт, формируя струйные течения, или джеты.

Модель показала, что система может устойчиво существовать в двух разных состояниях. В одном случае экваториальные ветра направлены на восток, в другом — на запад. Этот эффект называют бифуркацией: малое изменение условий способно переключить всю атмосферу из одного стабильного режима в другой. Ключевым фактором оказалась глубина зоны конвекции, то есть то, насколько далеко вниз простираются эти кипящие потоки. Если она велика — как у Юпитера и Сатурна , — формируются восточные джеты. Если мала — как у Урана и Нептуна, — система переходит в противоположный, западный режим. Никаких разных физических законов или особых причин для каждой планеты не нужно — это один и тот же процесс, просто с разной глубиной.

Для проверки гипотезы исследователи использовали численные симуляции — глобальные циркуляционные модели (GCM), описывающие движение потоков во всей планетарной атмосфере. Виртуальные планеты вели себя точно так, как наблюдается в действительности: глубокие конвективные зоны создавали восточные струи, а мелкие — западные. Сейчас команда сверяет полученные результаты с данными космического аппарата Juno, который изучает атмосферу Юпитера и его внутренние тепловые потоки.

Если расчёты подтвердятся, новая модель поможет объяснить не только ветра в Солнечной системе, но и атмосферную динамику экзопланет — газовых и ледяных гигантов у других звёзд. Большинство из них тоже вращаются быстро и обладают мощным внутренним тепловым излучением, что делает предложенный механизм универсальным инструментом для анализа климата в разных планетных системах.

Долгое время считалось, что мощные струйные течения, бушующие в атмосферах гигантских планет, подчиняются разным физическим законам. На Юпитере и Сатурне они дуют на восток, то есть в том же направлении, что и вращение планеты, а на Уране и Нептуне — наоборот, на запад. Почему при схожих условиях — быстрой ротации, слабом солнечном обогреве и внутреннем тепловом излучении — эти ветры ведут себя противоположно, оставалось неясно десятилетиями. Теперь исследователи из Нидерландской школы астрономии предложили простое и, как они считают, универсальное объяснение : всем четырём планетам управляет один и тот же механизм, а разница в поведении определяется всего одним параметром — глубиной атмосферы.

Команда под руководством Карен Дуэр-Милнер построила новую модель, основанную на динамике конвекции — восходящих и нисходящих потоков тепла, поднимающихся из недр планет. Этот процесс сравним с кипящей водой: горячие слои поднимаются, холодные опускаются, образуя замкнутые ячейки. Но на гигантских планетах вращение происходит столь быстро, что эти вертикальные потоки не успевают просто циркулировать — они закручиваются и вытягиваются вдоль широт, формируя струйные течения, или джеты.

Модель показала, что система может устойчиво существовать в двух разных состояниях. В одном случае экваториальные ветра направлены на восток, в другом — на запад. Этот эффект называют бифуркацией: малое изменение условий способно переключить всю атмосферу из одного стабильного режима в другой. Ключевым фактором оказалась глубина зоны конвекции, то есть то, насколько далеко вниз простираются эти кипящие потоки. Если она велика — как у Юпитера и Сатурна , — формируются восточные джеты. Если мала — как у Урана и Нептуна, — система переходит в противоположный, западный режим. Никаких разных физических законов или особых причин для каждой планеты не нужно — это один и тот же процесс, просто с разной глубиной.

Для проверки гипотезы исследователи использовали численные симуляции — глобальные циркуляционные модели (GCM), описывающие движение потоков во всей планетарной атмосфере. Виртуальные планеты вели себя точно так, как наблюдается в действительности: глубокие конвективные зоны создавали восточные струи, а мелкие — западные. Сейчас команда сверяет полученные результаты с данными космического аппарата Juno, который изучает атмосферу Юпитера и его внутренние тепловые потоки.

Если расчёты подтвердятся, новая модель поможет объяснить не только ветра в Солнечной системе, но и атмосферную динамику экзопланет — газовых и ледяных гигантов у других звёзд. Большинство из них тоже вращаются быстро и обладают мощным внутренним тепловым излучением, что делает предложенный механизм универсальным инструментом для анализа климата в разных планетных системах.